子姓诸侯国

(三监体系)

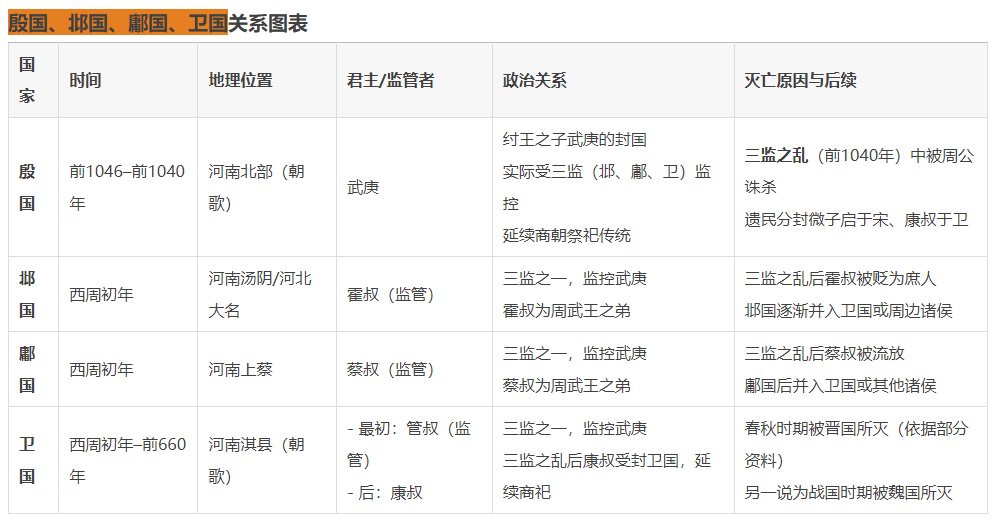

01.殷国,武王灭商后,封商纣王之子武庚于商都朝歌(今河南安阳),建立子姓殷国,延续商朝祭祀,其疆域涵盖河南北部、河北南部及山西东南部

02.邶国,位于今河南汤阴一带,商纣王之子武庚封国,因参与“三监之乱”被周公平定后废除

03.鄘国:又称古鄘国。又称古鄘国。居今河南新乡市西南新乡县一带。武王从殷商王畿之地划分出来的一块地盘。子姓诸侯国(殷商遗民)。爵位,伯爵。前1040年,因参与“三监之乱”,被取消封号国灭。

04.卫国,监管者:管叔鲜,周武王长弟,受封于管国(今河南郑州),同时被任命为“三监”之一,负责监督商纣王之子武庚及殷商遗民。 之后,二次分封,继承衣钵,正式册封卫国(部分支系)约前1040年至前209年,初封时以商遗民为主体,但国君为姬姓(康叔),部分支系保留子姓身份,后逐渐融合

05.萧国,位于今安徽萧县,宋国附庸,子姓,春秋时被被楚国所灭

06.戴国,位于今河南民权,子姓,公元前713年被郑国吞并

09.权国:商王武丁的后裔在汉水西岸建立的 子姓小国 子元封国

10.梅国:商王之后

11.姚国:周朝子姓诸侯国 商朝遗民后裔所建

12.墉国(又称鄘国),封地不详(疑在今河南新乡),为商遗民聚居地,存国短暂,西周初期消亡

厥国 子姓 商周时期位于今山东汶上县的东夷方国,存续约400年,属少昊氏后裔,以鸟为图腾。其核心区域为汶上县北部,商代称“厥方”,西周至春秋称“厥国”,后为鲁国属地。考古发现如“厥子尊”等青铜器证实其存在,国名可能衍生为“厥”姓。需注意与突厥汗国无关联。

【争议与存疑】

部分小国(如“殷民六族”封地)可能属子姓,但因史料缺失无法确认为独立诸侯国。

在西周初期的分封体系中,子姓小国与“殷民六族”封地的历史定位问题,一直是学界关注的重要议题。这一问题的核心在于:这些子姓族群是否具备独立诸侯国的地位?其政治身份究竟如何界定?由于史料的局限性与记载的模糊性,这一问题至今仍存在较大争议。 从历史背景来看,西周在推翻商王朝后,采取了分封制以巩固统治。

其中,“殷民六族”作为商遗民的重要组成部分,被周王室分封给鲁、卫、晋等主要诸侯国。这些族群在政治结构中具有双重身份:一方面,他们作为受封诸侯的臣民,接受封君的直接管理;另一方面,他们仍保有对周王室的效忠义务,体现出周代分封制度中“天子—诸侯—臣民”之间的层级关系。这种制度安排与商代“方伯独占臣属”的模式形成鲜明对比,也反映了周人对前朝遗民的控制与整合策略。

值得注意的是,部分子姓小国如戴国,虽为商遗民后裔,却在政治地位上享有较高待遇,被封为公爵之国。

其实际政治独立性受到周王室的严格限制,更多是一种象征性的尊崇。相较之下,“殷民六族”等封地由于规模较小、史料记载不足,其政治实体属性更加模糊。在现存文献中,这些族群多以“族群”或“部族”形式出现,缺乏明确的君主世系、疆域范围和外交活动记录,难以与传统意义上的诸侯国相提并论。